お茶を愛する人、興味を持つ初心者、または知識を深めたいホスピタリティのプロフェッショナルであっても、日本茶の言語を理解することは、その文化、儀式、そして職人技を楽しむために不可欠です。この用語集では、日本茶文化の豊かで微妙な世界をナビゲートするために、基礎的なものから詩的なものまで45の重要な用語を集めました。

茶道の道具から珍しい茶の名前や生産技術まで、各項目はお茶を単なる飲み物としてではなく、生活様式として発見することを促します。

甘み (Amami) - Sweetnessお茶の文脈では、高品質な日本の緑茶に含まれるアミノ酸、特にL-テアニンから得られる自然な甘さを指します。この甘さは、玉露やかぶせ茶のような日陰で育てられた茶葉に特に顕著であり、プレミアムな日本茶を特徴づけるバランスの取れた旨味豊かな味わいに寄与しています。

浅蒸し茶 (Asamushicha)浅蒸し茶は、蒸し時間が短い軽く蒸された緑茶を指し、通常は10秒から30秒です。その結果、澄んだ金色の液体、洗練された香り、明るい渋みを持つ味わいの茶が得られます。葉はより多くの構造を保ち、より繊細で伝統的な煎茶体験を求める茶の純粋主義者に好まれています。

Atama (頭)日本の茶葉のグレーディングにおいて、Atamaは植物の上部に見られる大きく、成熟した茶葉を指します。これらの葉はカフェイン、渋み、うま味の濃度が高く、より強く、力強い風味を生み出します。若い葉よりも柔らかさは劣りますが、Atamaはボディと深みを高めるためにブレンドにしばしば使用されます。

Cha (茶)Chaは日本語で「お茶」を意味し、煎茶(蒸し茶)、抹茶(粉末茶)、緑茶(緑茶)などの多くのお茶に関連する用語の根源です。日本ではしばしば緑茶を指しますが、文脈によってはあらゆる種類のお茶を指すことがあります。

茶道 / 茶道 (Chadō / Sadō)「茶の道」と訳される茶道(または茶道)は、日本の茶道の精神的かつ美的な実践です。禅の哲学に根ざし、礼儀、マインドフルネス、そしておもてなしの調和のとれた融合を表しています。この実践は、単にお茶を淹れることを超え、尊敬、純粋さ、静けさ、そしてつながりを中心とした芸術形式です。

茶の湯 (Chanoyu)文字通り「お茶のための熱い水」を意味する茶の湯は、茶道の同義語であり、正式な場で抹茶を準備し提供する儀式を指します。正確な動作、季節感、伝統的な道具が含まれ、すべてが心のこもった静かな感謝の雰囲気を作り出します。

茶釜 (Chagama)茶釜は、茶道の際に水を沸かすために使用される鉄製のやかんです。茶室の炉や火鉢の上に置かれることが多く、純粋さと静けさの象徴です。その柔らかな泡立つ音は、茶会の感覚的な調和を高めます。

茶筅 (Chasen)茶筅は、抹茶を準備するために使用される手作りの竹製の泡立て器です。繊細で精巧に彫られた先端(通常80〜120本)を持ち、抹茶を滑らかで泡立った懸濁液に vigorously whisk するために使用され、伝統的な日本の茶道に欠かせないものです。

茶筅直し (Chasen-naoshi)茶筅立て (Chasen-tate) とも呼ばれ、これは使用後の茶筅の形を保持し、維持するために使用される陶器または磁器のスタンドです。変形を防ぎ、適切な乾燥を促進することで、泡立て器の寿命を延ばすのに役立ちます。泡立て器の形を保ちましょう—私たちのエレガントな茶筅直しホルダーを見つけてください。

茶杓 (Chashaku)茶杓は、茶の準備中に抹茶粉を測るために使用される竹製のスプーンです。その優雅な形状とミニマリストデザインは、茶道の洗練された美学の一部です。各スプーンは通常、約1グラムの抹茶を保持します。すべてのスプーンで伝統を体験してください—私たちの手作りの茶杓セレクションをブラウズしてください。

茶師 (Chashi)茶師は、日本の茶の達人であり、茶葉の評価、ブレンド、精製に深い専門知識を持つ人です。これは認定された肩書きではありませんが、長年の実務経験と仲間からの認識を通じて得られる役割です。茶師は、茶の品質を保ち、ワインの世界におけるマスターソムリエのように、シグネチャーフレーバープロファイルを作り出す責任があります。

茶柱 (Chabashira)茶柱とは、あなたのカップの中で直立しているお茶の茎を指します。これは日本文化において珍しく、縁起の良い兆しとされています。良い運やポジティブな幸運をもたらすと言われており、日常の茶飲みと伝統や迷信を結びつける魅力的なディテールです。

茶碗 (Chawan)茶碗は、主に抹茶の準備と飲用に使用される茶の器です。各茶碗はユニークで、しばしば手作りされており、季節、儀式のスタイル、そして主催者の意図を反映しています。同じ言葉は、日常の日本生活においてご飯茶碗を指すためにも使われており、食べ物、茶、陶器の間の密接な文化的結びつきを強調しています。

中蒸し茶 (Chumushicha)中蒸し茶は、葉を約30秒から60秒間蒸す中程度の蒸し加減の緑茶を指します。このプロセスにより、軽く蒸した茶(浅蒸し茶)よりも渋みが少なく、深蒸し茶(深蒸し茶)ほど濃厚でも不透明でもない、バランスの取れた一杯が得られます。甘さと透明感の心地よい調和を提供し、日常的な飲用に最適です。

深蒸し茶 (Fukamushicha) 深蒸し茶は、茶葉を1〜3分間蒸す深蒸しの緑茶です。この長時間の蒸し工程により、鮮やかな緑色が得られ、渋みが少なく、まろやかな口当たりになります。茶葉は柔らかくなり、滑らかで旨味のある味わいが生まれ、しっかりとしたボディ感がありながらも飲みやすくなります。

玄米茶 (Genmaicha) 玄米茶は、緑茶と焙煎した玄米のブレンドで、ナッツのような香りと心地よいトースト風味で知られています。焙煎された米は温かみと深みを加え、カジュアルで日常的な飲み物として人気があります。食事と一緒に楽しむことが多く、胃に優しくカフェインが少ないため、すべての年齢層や時間帯に適しています。

玉露 (Gyokuro) 玉露は「翡翠の露」を意味し、日本の最高級緑茶の一つで、甘さ、強い旨味、低い渋みが評価されています。収穫の約3週間前に日陰で栽培され、L-テアニンが増加し、カテキンが減少することで、シルキーで深い味わいが生まれます。低温で淹れることで、玉露は贅沢でベルベットのような抽出を提供し、余韻が残ります。

ほうじ茶 (Hōjicha) ほうじ茶は、高温で葉をパンローストすることで作られる日本の焙じ緑茶です。この焙煎プロセスにより、苦味とカフェインが取り除かれ、トーストしたナッツのような香りと滑らかで土のような風味を持つお茶が残ります。自然にカフェインが少ないほうじ茶は、食後や夕方に楽しむことが多く、子供にも適しています。その心地よい香りは、日本の家庭で愛される選択肢となっています。

一期一会 (Ichigo Ichie) 一期一会は「一度きりの出会い」という意味で、日本の茶道文化において大切にされている概念です。この考え方は、すべての出会いが独特で再現不可能であることを表現しており、主催者とゲストの両方に、各瞬間を誠実に感謝して扱うよう促します。茶道において、この哲学は、どの集まりも決して同じではないため、私たちに現在に存在し、心を込め、感謝することを思い出させます。それは茶道の精神的な本質を体現しています。

一服 (Ippuku) 一服は「一杯の茶」または広く「お茶の休憩」を意味します。これは、ホストが用意したお茶を飲む行為を指し、反省、つながり、または静かな感謝のための空間を作る小さなしかし意味のある一時停止です。日常の日本語では、この用語は温かい飲み物を持って短い休憩を取ることを表すためによく使われます。

冠茶 (Kabusecha) 冠茶は、収穫の7日から14日前に覆われた日陰で栽培される緑茶です。この方法は日光を減少させ、茶の旨味と甘さを高めながら苦味を和らげます。製法と風味の両方において、煎茶と玉露の中間に位置し、標準的な煎茶よりも深みがあり、玉露よりも軽やかなボディを提供します。

懐石 (Kaiseki) 懐石は、正式な茶道の前に提供される伝統的な多コースの食事です。元々は、季節の食材とシンプルさを重視し、抹茶のために体を整えることに焦点を当てていました。今日、懐石料理は日本の高級料理の一形態として評価されていますが、茶文化と心のこもったおもてなしのルーツは残っています。茶懐石(ちゃかいせき)という用語は、茶を基にした懐石を現代の高級料理と区別するために使用されます。

Kancha (寒茶) Kanchaは「冷たいお茶」を意味し、冬(12月から2月)に収穫される珍しい種類の緑茶です。寒い気温は葉の成長を遅らせ、煮出すと穏やかな甘さと柔らかい渋みを持つお茶が生まれます。この季節限定の特産品は、すっきりとした後味と温かみのある特性が評価されており、自然のリズムとのより深い結びつきを提供します。

金継ぎ (Kintsugi) 金継ぎは「金の継ぎ目」を意味し、金粉を混ぜた漆を使って壊れた陶器を修復する日本の伝統的な技術です。欠陥を隠すのではなく、それを称賛し、ひび割れを物の歴史と美の一部に変えます。茶文化において、金継ぎは単なる修復以上のものであり、レジリエンス、不完全さ、時間の経過の評価のメタファーです。儀式で使用される多くの茶碗(茶器)は、敬意の印としてこれらの金の筋を持っています。

濃茶 (Koicha) 濃茶は「濃いお茶」を意味し、約4グラムの抹茶と最小限の水を使用した儀式的な準備方法です。その結果、濃厚でシロップのようなテクスチャーと、力強い旨味と深い味わいが得られます。最も正式な茶会で提供される濃茶は、通常、ゲストが一つの茶碗から共有するものであり、茶室における団結と敬意を象徴する行為です。

粉茶 (Konacha)粉茶は「粉の茶」を意味しますが、抹茶とは異なり、煎茶や玉露の製造過程で残る微細な粒子や茶の粉を指します。寿司屋でよく使われるこの茶は、さっぱりとした大胆な風味と迅速な抽出が特徴で、強い個性を持つ実用的で経済的な茶です。

茎茶 (Kukicha) 茎茶は、主に若い茶葉の茎や幹から作られ、特に新茶(ファーストフラッシュ)の収穫から得られます。独特の風味を持ち、軽やかでわずかにクリーミー、自然な甘さがあり、爽やかな香りが特徴です。葉だけの茶よりもカフェインが少なく、心を落ち着ける日常的に楽しめるお茶であり、日本の茶の世界では隠れた宝石です。

急須 (Kyūsu) 急須は、伝統的な日本のティーポットで、主に粘土で作られ、緑茶を淹れるためにデザインされています。クラシックなスタイルは、サイドハンドルと内部にメッシュまたは粘土のストレーナーを備えており、茶葉を保持しながらスムーズに注ぐことができます。常滑焼や萬古焼などの地域の職人技が、各急須に価値と芸術性を加えています。

マ (間)

間(ま)は日本の美学における深い概念で、しばしば「空間」や「間隔」と訳されます。茶道文化においては、茶会の中での行動や会話の間に存在するタイミング、リズム、静けさを指します。間は、茶を出す前の一時の静けさ、ひと口の間の空間、または茶室の物理的なシンプルさを通じて、存在感やマインドフルネスを生み出します。これは、主催者とゲストの間により深い結びつきを育み、静けさの中に見出される美を尊重します。

Matcha (抹茶)

抹茶は、日陰で育てられた緑茶の葉から作られた細かい粉で、伝統的に日本の茶道で使用されます。鮮やかな緑色、滑らかな質感、豊かな旨味で知られる抹茶は、茶筅(竹の whisk)を使って熱湯と混ぜることで、クリーミーで泡立った飲み物を作ります。また、L-テアニン、抗酸化物質、カフェインが豊富で、落ち着きながらも集中力を高めるエネルギーを提供します。今日、抹茶はデザートからラテまで、現代の料理でも人気があります。

Mizusashi (水差し) Mizusashiは、茶道の際に新鮮な水を保持するために使用される蓋付きの容器です。これは、茶道において必須の道具であり、器具のすすぎ、やかんの補充、水温の調整に使用されます。通常、陶器、漆器、またはガラスで作られ、そのデザインは季節や茶会の美学を反映しています。

芽茶 (Mecha) 芽茶は「芽の茶」を意味し、玉露や煎茶などの高級茶の加工中に収集された最も若い先端と小さな葉の芽で構成されています。濃縮された風味プロファイルを持ち、うま味とカフェインのレベルが高く、経験豊富な茶飲み手に最適な大胆でフルボディのカップを提供します。

Natsume (棗) Natsumeは、茶道の際に抹茶を保存するために使用される蓋付きの容器です。日本語で「なつめ」と呼ばれるジュジュベの果実に似ていることから名付けられ、通常は漆塗りの木材または陶器で作られ、カジュアルな薄茶(うすちゃ)の集まりで使用されます。Natsumeの滑らかな曲線と季節ごとのデザインは、茶のセッティングの視覚的な調和に寄与しています。

おもてなし (Omotenashi) おもてなしは、日本のホスピタリティの精神を表し、誠実で無私のサービスを特徴とし、報酬を期待せずにゲストのニーズを予測することです。茶の文脈では、意図、配慮、尊敬をもって各茶碗を提供することを意味します。おもてなしは単なる礼儀ではなく、具体化された共感であり、茶道の中心的な柱です。

緑茶 (Ryokucha)緑茶は、日本における緑茶の一般的な用語で、カメリア・シネンシスから作られた発酵していないお茶を指します。このカテゴリーには、煎茶、抹茶、玉露、かぶせ茶、ほうじ茶などが含まれます。日本の緑茶は通常、釜で焙煎されるのではなく蒸されるため、鮮やかな緑色、植物的な香り、旨味のある風味を持っています。私たちの全ての緑茶のラインナップを発見し、日本の緑茶のスペクトラムを探求してください。

煎茶 (Sencha) 煎茶は日本で最も一般的に消費される緑茶で、新鮮な茶葉を蒸し、巻き、乾燥させて作られます。明るく草のような香りがあり、旨味、甘さ、そして穏やかな渋みのバランスを提供します。煎茶は地域、季節、蒸し時間によって異なり、軽やかで花のようなものから、深くて旨味のあるものまで様々です。

渋み (Shibumi) 渋みは、高品質の日本の緑茶に見られる微妙で洗練された渋さを表します。それは圧倒的な苦味ではなく、むしろ風味に深みと構造を加える繊細な鋭さです。より広い文化的な意味では、渋みは美的理想でもあり、静かな優雅さ、控えめな美しさ、そしてシンプルさの背後にある複雑さを表しています。

新茶 (Shincha)新茶は、春の初めに収穫される最初の茶葉を指します。通常、4月から5月にかけて収穫されます。これらの若い葉は、香り、甘さ、栄養が豊富で、新しい季節を祝う鮮やかで新鮮な特徴を持っています。新茶は期間限定の珍味と見なされ、毎年茶の愛好家たちに非常に期待されています。

亭主 (Teishu)亭主は茶道におけるホストまたは茶の師であり、茶道の伝統に従って茶を準備し、提供する責任があります。単に茶を提供するだけでなく、亭主はホスピタリティ、精密さ、存在感を体現し、集まりのリズムと雰囲気を導きながら、調和、尊敬、純粋さ、静けさの価値を守ります。

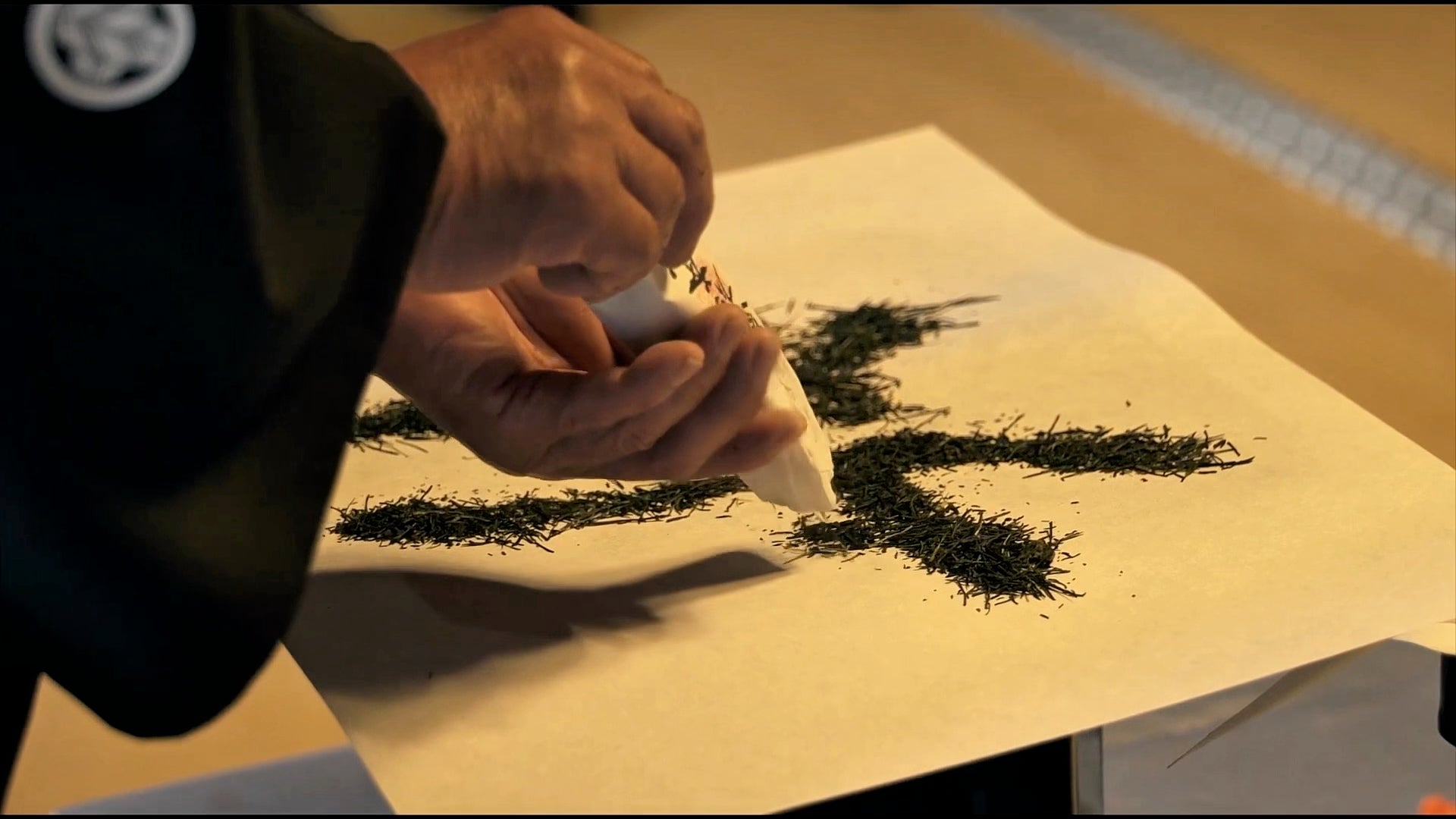

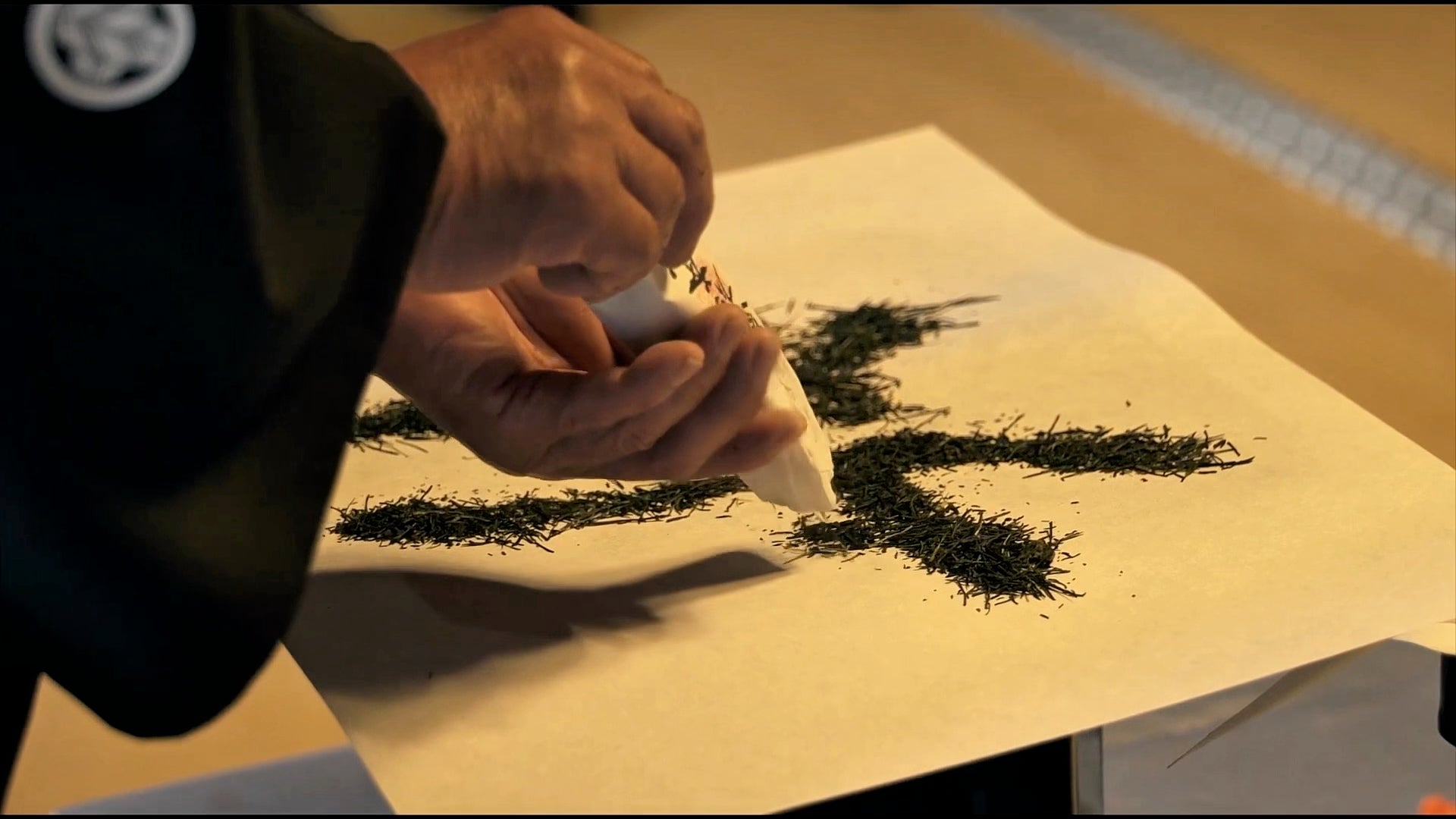

手揉み茶 (Temomicha) 手揉み茶は「手で巻いたお茶」を意味します。これは、各葉が手で丁寧に巻かれる、珍しく手間のかかるお茶の加工方法であり、何世代にもわたって受け継がれてきた技術です。その結果、特別な香り、透明感、葉の完全性を持つお茶が生まれ、競技会や特別なテイスティングのために用意されることが多いです。これは、日本茶の背後にある芸術性の生きた証です。

旨み (Umami) 旨みは、甘味、酸味、塩味、苦味と並ぶ五つの基本的な味の一つです。日本茶においては、L-テアニンやアミノ酸から生まれる、出汁のような風味を指し、特に玉露や抹茶のような日陰で育てられた茶葉に見られます。旨みは茶に深み、まろやかさ、満足感のある後味を与え、プレミアムな日本の緑茶を世界の他の種類と区別します。

薄茶 (Usucha) 薄茶は、現代の茶道で抹茶が最も一般的に用いられる方法です。約2グラムの抹茶を熱湯で泡立てることで、軽やかで泡立った飲みやすい一杯が作られます。薄茶は通常、個別に提供され、共有される濃茶(Koicha)とは対照的です。薄茶は、茶文化の中でのアクセスのしやすさと優雅さの両方を体現しています。

侘寂 (Wabi-Sabi) 侘寂は、不完全さ、無常、シンプルさの美を受け入れる、日本の深く根付いた美学哲学です。茶文化においては、素朴な陶器の控えめな優雅さ、風化した茶室の静かな魅力、または新しく泡立てた抹茶の碗から立ち上る蒸気の儚い瞬間に反映されています。侘寂は、成長と衰退の自然なサイクルの中に平和を見出し、不完全で控えめで儚いものを大切にすることを教えてくれます。これは日本の茶道の核心的な感性です。

和敬静寂 (Wakei-Seijaku) 和敬静寂は、茶道(Chadō)の基本原則であり、次の4つの漢字から成り立っています:和 (Wa): 調和 / 敬 (Kei): 敬意 / 清 (Sei): 清らかさ / 寂 (Jaku): 静けさ。

これらの四つの理想は、茶道のあらゆる側面を導きます。ホストとゲストの関係から、部屋の配置、準備中に行われるジェスチャーまで。和敬静寂を実践することは、静けさ、意図、そしてつながりが育まれる環境を育てることを意味します。

和紅茶 (Wa-kōcha) 和紅茶は「日本の紅茶」を意味し、和 (wa) は日本の起源を示し、紅茶 (kōcha) は紅茶を意味します。インドやスリランカから輸入される紅茶とは異なり、和紅茶は通常、マイルドで滑らか、そして自然な甘さを持ち、しばしば花のような香りや蜂蜜のようなノートがあります。日本の品種を使用して生産されており、地元のテロワールと職人技を反映した独特のキャラクターを持っています。和紅茶は、紅茶の世界における日本の貢献を表し、より繊細で洗練された代替品を提供します。

日本の茶は単なる飲み物ではなく、何世紀にもわたる職人技、哲学、静かな美しさによって形作られた生きた伝統です。茶道具から茶の種類や準備方法の微妙な違いまで、各言葉には文化、歴史、意味の一片が込められています。茶の言語を学ぶことで、私たちはそれがどのように作られるかだけでなく、意図、優雅さ、敬意を持ってどのように共有されるかについても、より深い理解を得ることができます。

この用語集が日本茶の世界にさらに深く飛び込むきっかけとなったなら、私たちの厳選されたアーティザナルティーのコレクションを探求したり、ブログでさらに読むことや、静岡の畑からの週刊ストーリーをソーシャルメディアでフォローしたりすることをお勧めします。生涯にわたる茶愛好家であろうと、旅を始めたばかりであろうと、常に発見することがあるのです—一口、一言、一瞬ずつ。

👉お茶を閲覧する | 🍵Instagramでフォローする | 📖お茶のストーリーをもっと読む